『きこえ』の不思議と大切さ ~音の仕組みから難聴治療、認知症リスクまで~

先日、耳と脳の驚くべき関係についての講義を受け、「どうして私たちは音を『きこえる』のか」という疑問に答えながら、難聴と認知症のリスクとの関連性にも迫る内容に触れることができました。この記事では、その講義のポイントを振り返り、日常生活にどう活かすかを考えてみたいと思います。

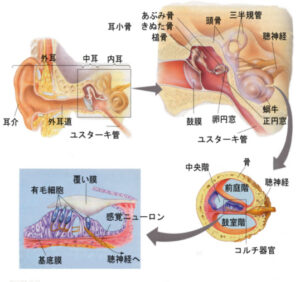

1. 音が伝わる仕組み

まず、音がどのようにして私たちの耳に届くのか。音は外から耳に入り、まず外耳(耳介と外耳道)で集められ、共鳴しながら中耳へと伝わります。中耳では鼓膜が音波によって振動し、その振動が耳小骨によって増幅され、内耳の蝸牛へと送られます。蝸牛内にある有毛細胞が、この機械的な刺激を電気信号に変換し、蝸牛神経を介して脳に伝達されるのです。こうした複雑なプロセスを経て、私たちは「きこえる」という感覚を得ています。

2. 耳の各部位とその役割

講義では、耳は大きく分けて外耳、中耳、内耳の3部位に分類され、それぞれが独自の機能を担っていることが強調されました。

– **外耳**

外耳は音を効率的に集め、共鳴することで後続の中耳へと送る役割を持ちます。また、耳掃除のしすぎや炎症により「耳の痒み」や「耳だれ」といった症状が現れることも。日常のケアの大切さを再認識させられました。

– **中耳**

中耳は、耳小骨による音の増幅が主な役割です。ここでは、鼓膜の破損や耳小骨の関節が固まるといったトラブルが、難聴の原因となることが解説されました。さらに、中耳は鼻とも連携しており、耳抜きが必要な理由にもなっています。

– **内耳**

内耳は、蝸牛と三半規管から成り、蝸牛内の有毛細胞が音を電気信号に変換する重要な役割を担います。加齢性難聴や突発性難聴の多くは、この内耳の異常が原因とされています。また、内耳にはバランス感覚を司る三半規管も存在し、転倒防止の観点からも大切な器官です。

3. 難聴の種類とその治療法

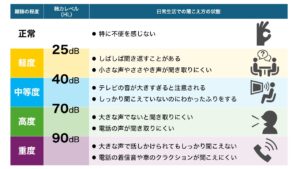

難聴は大きく分けると、「伝音難聴」と「感音難聴」に分類されます。

– **伝音難聴**は主に外耳や中耳に起因するもので、例えば耳垢の詰まりや中耳炎などが原因となり、治療が比較的容易です。

– **感音難聴**は内耳の有毛細胞の異常によるもので、突発性難聴や加齢性難聴が含まれ、治療には補聴器や場合によっては人工内耳が必要となります。講義では、突発性難聴の場合、発症から1~2週間以内の治療開始が効果を左右するため、早期受診の重要性が語られました。

また、最新の補聴器技術や人工内耳の進歩により、「きこえ」が改善されるだけでなく、生活の質が飛躍的に向上する事例も紹介され、実際の体験談からは「明るく楽しい日常を取り戻す」という前向きなメッセージが伝わりました。

4. 難聴と認知症の深い関係

講義の中で特に印象的だったのは、難聴が認知症のリスクを高めるという点です。WHOの報告では、高齢者の約3人に1人が何らかの難聴を抱えており、その結果、社会的孤立やコミュニケーションの困難から、認知症発症のリスクが高まると指摘されています。実際に、補聴器の使用によって認知症の発症率が48%も抑えられるというデータもあり、耳の健康を守ることが脳の健康にも直結するという驚くべき事実に気付かされました。

また、難聴対策として「聴こえ8030運動」など、80歳で30dbの聴力を維持しようという社会的取り組みも紹介され、早期の耳鼻科受診や適切な補聴器選びの重要性が強調されました。

5. 体験談から学ぶ「きこえ」の再発見

講師自身の体験や、実際に補聴器や人工内耳を装着した方々の声が紹介されました。若い頃に「高音が聞こえにくい」と感じながらも放置していた経験、退職後に急激に実感した聞こえの低下、そして補聴器装着後に「世界が明るくなった」という変化。これらのエピソードは、難聴が単なる加齢現象ではなく、日々の生活の質や精神面に大きな影響を与えることを実感させました。

特に、補聴器は単なる医療機器ではなく、「自分自身の声や周囲の音が違った形で蘇る」驚きと共に、コミュニケーションの再生、ひいては社会との再接続をもたらすツールであるという点に、多くの人が共感を覚えたようです。

6. まとめ:耳を守ることは未来を守ること

この講義を通じて、耳のメカニズムの複雑さと、それに関わる病気や治療法、さらに難聴がもたらす認知症リスクまで、多角的に学ぶことができました。日常生活での耳のケアや、少しでも異変を感じたら早めに専門医に相談することの重要性が、強く心に残りました。私たちの「きこえ」は、単に音を捉えるだけではなく、生活の質や心の健康にも直結しているのです。

今後、耳に関する知識を深め、周囲の家族や友人にも「耳の健康」の大切さを伝えることで、より豊かな未来を築いていけるのではないでしょうか。耳を大切にすることが、ひいては脳や心の健康を守る第一歩であると改めて実感させられました。

この記事が、皆さんの日常に少しでも役立つヒントとなれば幸いです。耳のケアと早期対策で、いつまでも「きこえ」豊かな生活を送りましょう!